Im Sinne der Entwicklung einer Scientific Literacy (vgl. Marquardt-Mau 2011) liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten im GOFEX auf dem Experimentierprozess: Schüler*innen, Studierende und Lehrkräfte erfahren, wie sie über eigenes zunehmend genaueres und differenziertes Beobachten zu selbständigen (vorläufigen) Schlüssen und Folgerungen gelangen.

Experimentiermodell

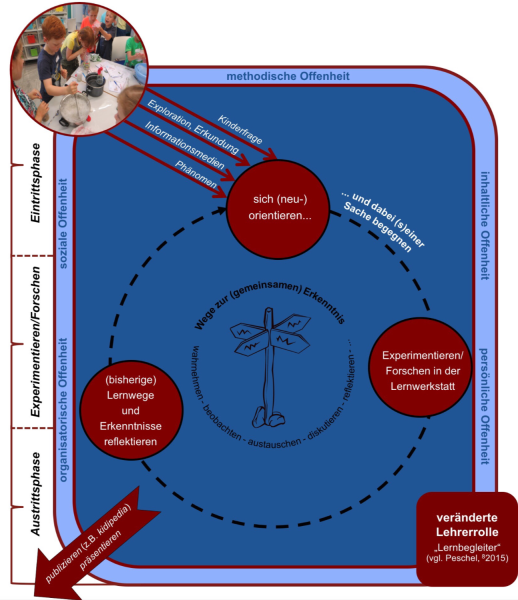

Das Experimentiermodell „Wege zur (gemeinsamen) Erkenntnis“ greift die Bedeutung der Wahrnehmung und Beobachtung, Kommunikation und Reflexion im Experimentierprozess, auf, indem diese wichtigen Teilprozesse des Experimentierprozesses mehrfach durchlaufen werden und zur Wiederholung „mit erhöhter Aufmerksamkeit und fokussierter Beobachtung“ (Kihm et al. 2018, 74) bzw. zur Abwandlung von Experimenten im Sinne von Variationen und Variablenmodifikationen führen.

Öffnungsstufen

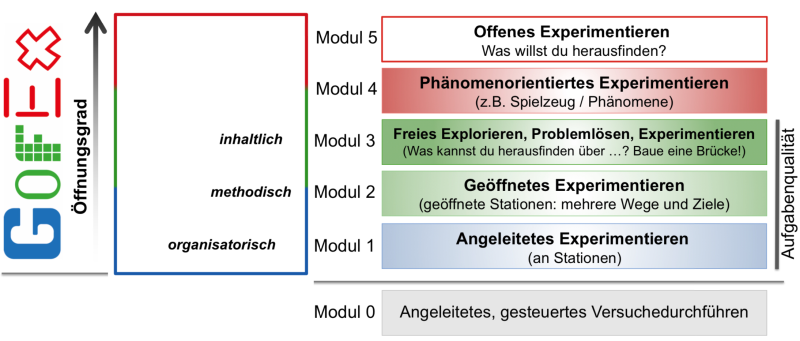

Das GOFEX hat mehrere Öffnungscharakteristika. Öffnung beim Experimentieren bezieht sich im GOFEX einerseits auf modulare Öffnungsstufen (vgl. Peschel 2009a), andererseits auf ein offenes Materialangebot, Materialzugänglichkeit (im sog. GOFEX-Haus) und auf den GOFEX-Raum als weitere Elemente der Öffnung (vgl. Peschel & Struzyna 2010a).

„Offenes Experimentieren“ (Peschel 2009a; Modul 5) ist ein Ansatz, bei dem Schüler*innen anhand eigener Interessen ihre eigenen Fragen entwickeln und diese selbständig in eigener Vorgehensweise bearbeiten und über diese Vorgehensweise mit anderen kommunizieren. Das GOFEX ist modular aufgebaut mit ansteigendem Öffnungsgrad. Es gibt fünf Stufen zunehmender Öffnung beim Experimentieren: „vom angeleiteten Experimentieren an Stationen über das freie Explorieren, Experimentieren und Problemlösen bis hin zum Offenen Experimentieren“ (Peschel & Schumacher 2013, 545). Dabei erfolgt die Öffnung „zunächst auf organisatorischer und zunehmend auf methodischer und inhaltlicher Ebene“ (ebd., 545). Modul 0 (kein Element von GOFEX) ist der Vollständigkeit halber aufgeführt, um die Abgrenzung von GOFEX zu einem gleich- und kleinschrittigen Versuche- durchführen im Klassenverband.

Modul 1 des GOFEX (Angeleitetes Experimentieren) beinhaltet eine organisatorische Öffnung, die nur die Wahl der Reihenfolge der Bearbeitung vorgegebener Anleitungen, die halbwegs freie Einteilung der Zeit und die Wahl der Sozialform während der Bearbeitung der angeleiteten Experimente (eher: Versuche) zulässt. Dabei ist das Experimentieren (eher: Versuchedurchführen) in solchen Formen nicht offen, sondern methodisch sowie inhaltlich stark gelenkt. Andererseits ist diese organisatorische Öffnung aus fachdidaktischer Sicht u. E. immanent wichtig (vgl. Peschel 2014; Kihm 2023).

Modul 2 (Geöffnetes Experimentieren) erweitert den Öffnungsgrad aus Modul 1 durch Freigabe der Vorgehensweise und durch Vermeidung eines einseitigen Lehrziels. An die Stelle klar strukturierter Anleitungen treten geöffnete Experimentier- aufgaben, die vielfältige Lern- und Lösungswege ermöglichen. Die Lernenden können so zu weiteren Erkenntnissen gelangen, als es bei der Bearbeitung klassischer Anleitungen intendiert ist und sie hinterfragen durch die intendierte Vielfalt zunehmend eigene oder fremde Wege und Ergebnisse. Bei diesen geöffneten Experimentieraufgaben ist der Lerninhalt noch vorgegeben, „was in gewisser Weise auch die Wege determiniert, da der Fokus auf einem bestimmten Zielgebiet liegt“ (Peschel 2009a, 233).

Modul 3 (Freies Explorieren, Problemlösen, Experimentieren) ermöglicht den Lernenden, innerhalb vorgegebener Themen eigenen Ideen und Fragen nachzugehen und dabei zunehmend eigene Lernziele zu verfolgen. Ausgehend von offenen Experimentieraufgaben (z.B. „Was kannst du über Seifenblasen herausfinden?“, „Baue eine Brücke!“) wird zu einem Thema zunächst frei exploriert, bevor über Kommunikation und Reflexion zunehmend eigene Experimente mit eigenen Zielsetzungen geplant, durchgeführt und reflektiert werden.

Modul 4 (Phänomenorientiertes Experimentieren) geht von physikalischen Spielzeugen aus, denen sich die Lernenden individuell nähern können.

Modul 5 (Offenes Experimentieren) vermeidet auch diese Art der Heranführung an den Lerngegenstand und die Lernenden entwickeln anhand eigener Interessen ihre eigenen Fragen und Bearbeitungswege.

Aufgabenqualität

Auf den ersten drei Modulebenen werden die Lernenden durch spezifische Aufgaben zu einem Offenen Experimentieren hingeführt: vorgegebene Anleitungen (Modul 1), geöffnete Experimentieraufgaben (Modul 2), offene Experimentieraufgaben (Modul 3). Diese GOFEX-Aufgaben haben den Anspruch, „ein selbständiges Bearbeiten bzw. Lernen“ (Peschel 2012, 165f.) und „die Entwicklung von fachlicher Kompetenz“ (ebd., 166f.) zu ermöglichen. Sie haben nicht das Ziel, den Lernenden naturwissenschaftliche Phänomene zu erklären bzw. Beobachtungselemente und Folgerungen daraus vorwegzunehmen. Das Ziel ist Beobachtungen zu ermöglichen, da gilt: „‚Beobachtungen [...] ermöglichen Erklärungen‘ – lässt man Schüler*innen also Raum für eigene Beobachtungen sowie für die Kommunikation über diese Beobachtungen, können sie über Deutungsprozesse zu [eine]r eigenen Erkenntnis gelangen“ (ebd., 91).

Sie sollen:

- verständlich formuliert sein

- klar strukturiert sein, um ein priorisiertes Erkennen wichtiger Informationen zu ermöglichen.

- sinnvolle Visualisierungen enthalten, indem sie Textumfang entlasten und Textverständnis unterstützen

- Spannungsfeld zwischen „richtiger Fachlichkeit“ und didaktischer „Vereinfachung“ berücksichtigen (vgl. Peschel 2012).

- z.B. bewusst auf eine vorformulierte Überschrift verzichten. „Dies hat den [...] Vorteil, dass sich mehrere Lernende über die Inhalte und eine gute Beschreibung austauschen müssen“ (ebd.), um selbst einen prägnanten Titel zu finden.

Lernbegleitung

Konkret auf die Begleitung des (Offenen) Experimentierens bezogen sind uns folgende Punkte wichtig, um eine Kompetenzentwicklung bei Lernenden und Lernbegleitung zu evozieren:

- Die GOFEX-Lernbegleitung wertet und urteilt (möglichst) nicht, sondern hilft Lernenden bei einer kritischen Selbsteinschätzung des Vorgehens und der Erkenntnisse.

- Die GOFEX-Lernbegleitung gibt (möglichst) keine Antworten auf Fragen der Lernenden, sondern gibt die Fragen an die Lernenden zurück und unterstützt den Beantwortungsprozess. (Nicht: „Das liegt an der Dichte“, sondern „Wie kannst du das prüfen?“)

- Die GOFEX-Lernbegleitung gibt keine konkreten Beobachtungsaspekte vor, sondern fordert und fördert eigene Beobachtungen der Lernenden. Beobachtungsprozesse, die die Lernenden evtl. auf andere, ggf. weiterführende Ideen oder in „Sackgassen“ führen, werden dabei nicht verkürzt, sondern zugelassen und moderiert.

- Die GOFEX-Lernbegleitung unterscheidet in der Kommunikation mit Lernen- den zwischen Beobachtung und Deutung und vermittelt diese Unterscheidung als wichtige Erkenntnis im Sinne von Nature of Science.

- Die GOFEX-Lernbegleitung agiert (möglichst) nicht wissensstand- und lehr- zielorientiert, sondern unterstützt eigene Erkenntnisprozesse der Lernenden durch Beobachtungen und Kommunikation.

Bei der Begleitung des (Offenen) Experimentierens der Lernenden ist eine fach- wissenschaftliche Einschätzung durch die Lernbegleitung wichtig, um gezielt Impulse für das weitere fachorientierte Lernen zu geben und um differenzierte Beobachtungen, die zu weiteren Erkenntnisschritten führen, zu ermöglichen. Gleichzeitig wird dabei als Lernbegleitung ggf. in Kauf genommen, dass beobachtungsbasiert erarbeitete Wissensbestände ein vorläufiges (ggf. fachlich nicht end- gültig korrektes) Ergebnis darstellen, was der „Nature of Science“ bzw. den Zielen von Scientific Literacy entspricht.